厚生労働省が発表した最新の雇用均等基本調査で、男性の育児休業取得率が40.5%に達したことが明らかになりました。前年の30.1%から大幅な上昇を見せる一方、沖縄の中小企業では「制度はあるが活用されていない」「そもそも何から始めればよいかわからない」といった声が多く聞かれます。

この記事では、社会保険労務士として沖縄の中小企業をサポートしてきた経験から、今すぐ取り組むべき労務管理のポイントを実践的にお伝えします。

1. 急速に変化する男性育休の現状

数字で見る働き方の変化

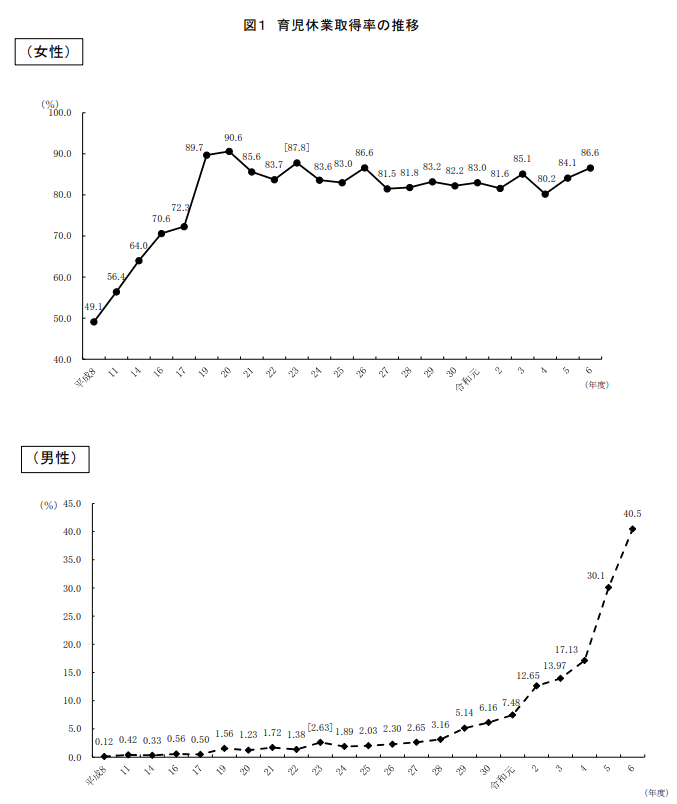

厚生労働省の調査結果によると、男性の育児休業取得率は:

- 2024年:40.5%(前年比+10.4ポイント)

- 女性の取得率:86.6%(前年比+2.5ポイント)

特に注目すべきは、産後パパ育休(出生時育児休業)の活用率の高さです。育児休業を取得した男性の60.6%が産後パパ育休を利用しており、柔軟な制度設計が取得促進に寄与していることが分かります。

企業規模による格差の実情

一方で、企業規模による取得率の格差は依然として存在します。特に中小企業では、制度整備や職場環境の整備に課題を抱えているケースが多く見られます。

2. 沖縄の中小企業が直面する労務管理の課題

よくある相談事例

制度設計に関する悩み

- 「育児休業制度は就業規則に明記しているが、実際に取得する従業員がいない」

- 「短時間勤務制度の運用方法がわからない」

- 「有期契約社員の育休取得要件について理解が曖昧」

職場環境の整備

- 「人員が限られているため、休業者の業務をどう分担すればよいか」

- 「管理職の理解不足で、制度活用に消極的な雰囲気がある」

法改正への対応

- 「2025年4月施行の改正内容について詳しく知りたい」

- 「出生後休業支援給付金の仕組みがよくわからない」

沖縄特有の事情

沖縄の中小企業では、家族経営的な風土が強く、制度の形式的整備に留まりがちな傾向があります。しかし、若い世代の価値観の変化により、ワークライフバランスを重視する傾向が強まっており、人材確保・定着の観点からも制度の実質的な運用が重要になっています。

3. 今すぐ実践できる制度整備のステップ

ステップ1:現状把握と課題の明確化

まずは、自社の現状を正確に把握することから始めましょう。

チェックポイント

- 就業規則に育児・介護休業制度が適切に規定されているか

- 従業員への制度周知は十分に行われているか

- 過去3年間の制度利用実績はどうか

- 管理職の制度理解度はどの程度か

ステップ2:就業規則の見直しと整備

重要な改正ポイント(2025年施行)

出生後休業支援給付金への対応 2025年4月から、両親がともに育児休業を取得する場合、28日間を限度として休業開始前賃金の13%が上乗せ支給されます。この制度を活用するための要件を就業規則に明記し、従業員への周知を徹底しましょう。

妊娠・出産等の申出時の意向聴取・配慮の義務化 2025年10月から、従業員300人超の企業では、妊娠・出産等の申出があった際に、働き方に関する意向聴取と配慮が義務づけられます。該当企業は早期の体制整備が必要です。

ステップ3:職場環境の整備

管理職向け研修の実施 制度の理解促進だけでなく、部下から相談を受けた際の対応方法についても具体的に指導します。

業務分担体制の構築 育休取得者の業務を他の従業員に過度に負担をかけることなく分散させる仕組みを事前に検討しておくことが重要です。

4. 法改正に備えた体制づくりのポイント

2025年以降の主要改正事項

育児休業の分割取得制度の活用促進 既に施行されている分割取得制度ですが、まだ十分に活用されていない企業が多いのが現状です。従業員のニーズに応じた柔軟な取得パターンを提案できる体制を整えましょう。

短時間勤務制度等の拡充 3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者について、柔軟な働き方を実現するための措置の選択肢が広がります。テレワークや時差出勤等、多様な選択肢を用意することで、従業員満足度の向上と離職防止につなげることができます。

実務的な対応策

社内相談窓口の設置 制度利用に関する相談を気軽にできる窓口を設置し、担当者を明確にしておくことが重要です。

申請手続きの簡素化 複雑な手続きは制度利用の障壁となります。必要最小限の書類で手続きが完了するよう、フローを見直しましょう。

復職支援プログラムの整備 育休から復職する際のスムーズな職場復帰を支援するプログラムを用意することで、従業員の不安を軽減し、制度利用を促進できます。

5. まとめ:持続可能な組織づくりのために

男性育休取得率40.5%という数字は、働き方に対する価値観の大きな変化を表しています。この変化に対応できる企業とそうでない企業の差は、今後ますます大きくなっていくでしょう。

重要なのは制度の整備だけでなく、実際に活用される環境づくりです。従業員が安心して制度を利用でき、復職後も働きやすい職場環境を整備することで、人材の定着率向上と企業の持続的成長を実現することができます。

実践への第一歩

- 現状把握:まずは自社の制度と運用実態を正確に把握する

- 就業規則の見直し:法改正に対応した規定の整備

- 管理職教育:制度の理解と適切な運用のための研修実施

- 従業員への周知:制度の内容と利用方法の丁寧な説明

沖縄の中小企業が直面する労務管理の課題は複雑ですが、一つひとつ着実に取り組むことで必ず解決できます。

お問い合わせ・ご相談

労務管理制度の見直しや法改正対応についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。沖縄の中小企業の実情を熟知した社会保険労務士として、実践的なソリューションをご提案いたします。

このコラムを書いている人

玉城 翼(たまき つばさ)

社会保険労務士/1級FP技能士/キャリアコンサルタント/宅地建物取引士

1982年沖縄県宜野湾市出身。大学時代より地域貢献に関心を持ち、卒業後は販売・イベント・不動産業務など多分野を経験。その後、労務管理やキャリア支援に従事し、実務を通じて社会保険労務士を志す。

2021年より総務部門を統括し、給与計算・労務管理・制度改定・電子申請導入など業務改善を推進。社労士試験に一発合格し、2025年「つばさ社会保険労務士事務所」設立。地域の中小企業を支えるパートナーとして活動中。

▶コラム: 私が社労士になった理由