はじめに

沖縄の夏は年々厳しさを増しており、職場での熱中症対策はもはや欠かせない課題となっています。特に60歳以上の高年齢労働者は、体温調節機能や発汗機能の低下により、若年者よりも熱中症のリスクが高いことが知られています。

そんな中、令和7年度も「エイジフレンドリー補助金(職場環境改善コース・熱中症予防対策プラン)」という心強い制度が継続されています。この補助金を活用することで、高年齢労働者の皆さまが安心して働ける環境づくりを、費用負担を軽減しながら進めることができます。

今回は、この補助金制度について、中小企業の経営者や人事担当者の皆さまに向けて詳しく解説いたします。

補助金の基本概要

制度の目的と背景

この補助金は、60歳以上の高年齢労働者が安全に働き続けられる環境を整備することを目的としています。高年齢労働者の身体機能の変化を補う装置や機器の導入を支援することで、熱中症という深刻なリスクから大切な従業員を守ることができます。

補助内容の詳細

- 補助率: 対象経費の2分の1

- 上限額: 100万円(消費税除く)

- 申請期間: 令和7年5月15日から10月31日まで(当日消印有効)

この制度の魅力は、最大100万円という十分な補助額により、本格的な熱中症対策機器の導入が現実的になることです。

対象となる事業者と要件

基本的な要件

補助金を受けるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

- 中小企業事業者であること(業種別の資本金・従業員数基準に適合)

- 1年以上継続して事業を実施していること

- 60歳以上の高年齢労働者を常時1名以上雇用していること(役員除く)

- 対象労働者が熱中症リスクの高い作業に従事していること

対象となる作業環境

補助対象となるのは、以下のような環境での作業です。

屋外作業 建設現場、農作業、配送業務など、直射日光下での作業が該当します。

高温の屋内作業 重要なのは、「労働安全衛生規則第606条の温湿度調整を行っても、室温31℃又はWBGT28℃を超える屋内作業場」という条件です。例えば、製造業で炉を使用している工場や、機械の熱により空間全体の温度調整が困難な職場などが該当します。

補助対象機器の詳細解説

体表面冷却機器

電動ファン付き作業服 最も実用的な対策の一つです。ただし、単純な送風ファンではなく、体温を下げる機能があるものに限定されます。対象となる高年齢労働者の人数分まで申請可能です。

冷却ベスト 保冷剤を内蔵できるタイプのベストなど、直接的な体表面冷却を行う装備品も対象となります。

移動式スポットクーラー 局所的な冷却を行う機器で、熱排気を屋外等へ逃がすことができ、標準使用期間が5年以上のものに限られます。工場内の特定エリアでの作業時に効果的です。

効率的身体冷却機器

専用冷凍ストッカー アイススラリー(細かい氷の粒子を含んだ飲料)を冷やすための専用機器です。-20℃程度の温度設定が可能で、最大400Lまでのサイズが対象となります。

注意点として、アイススラリーやスポーツドリンク、保冷剤そのものは消耗品扱いとなり、補助対象外です。

健康管理システム

ウエアラブルデバイス 近年注目されている、IoTを活用した健康管理システムです。重要な要件は以下の通りです。

- 深部体温を推定できる機能があること

- 使用者本人だけでなく、管理者が集中的に管理できる通信機能があること

- 熱中症の初期症状や体調の急変を把握できること

このシステムにより、管理者がリアルタイムで複数の作業者の健康状態を把握し、予防的な対応が可能になります。

WBGT指数計

日本産業規格(JIS Z 8504又はJIS B 7922)に適合したWBGT指数計も対象です。1事業者につき1点までという制限があります。正確な環境測定により、適切な作業管理が可能になります。

申請時の重要なポイント

温湿度要件の証明

屋内作業の場合、「温湿度調整を行っても基準値を下回らない」ことを具体的に説明する必要があります。例えば以下のような理由が考えられます。

- 炉や加熱機械があり、局所的な冷房では対応できない

- 建物の構造上、全体的な空調が困難

- 製造工程上、扉の開閉が頻繁で冷房効果が維持できない

これらの状況を具体的なデータや写真とともに説明することが重要です。

個人装備品の取扱い

電動ファン付き作業服などの個人装備品については、対象となる高年齢労働者の人数分に限り補助対象となります。予備や交換用として多めに購入することはできませんので、適切な数量での申請が必要です。

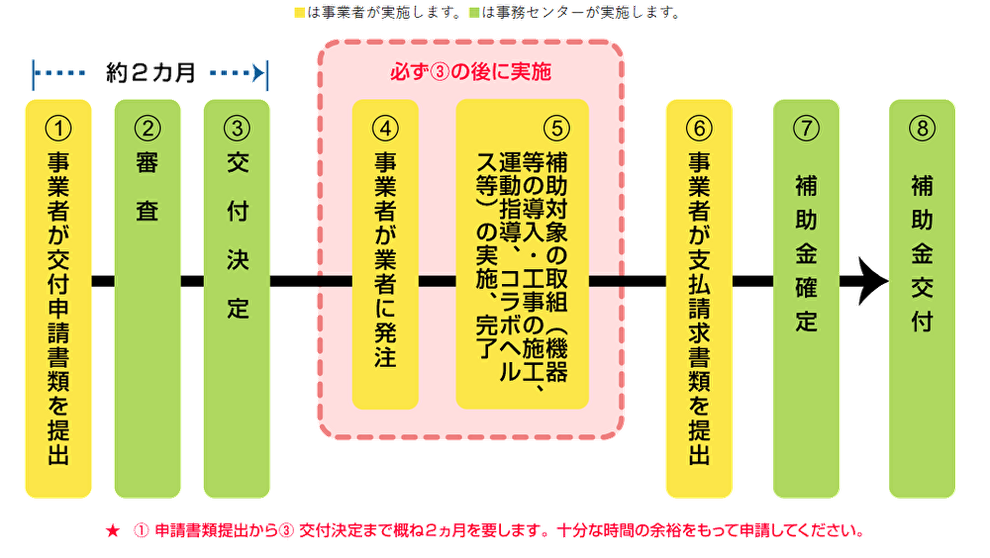

申請から実施までの流れ

申請段階(5月15日~10月31日)

- 現状把握: 対象労働者の特定と作業環境の測定

- 機器選定: 要件に適合する機器の選択と見積取得

- 申請書作成: 必要書類の準備と申請書の提出

実施段階(交付決定後)

- 機器導入: 交付決定通知後に購入・設置

- 取組実施: 導入機器を用いた熱中症対策の開始

- 効果測定: 導入効果の確認と記録

完了段階(令和8年1月31日まで)

- 実績報告: 購入実績と効果についての報告

- 支払請求: 補助金の支払い申請

- 補助金受給: 審査完了後の補助金支払い

効果的な活用のための提案

総合的な熱中症対策の構築

補助金による機器導入を機に、職場全体の熱中症対策を見直すことをお勧めします。機器導入に加えて、以下の取組みとの組み合わせにより、より効果的な対策が可能になります。

- 作業時間の調整(高温時間帯の作業制限)

- 定期的な休憩と水分補給の徹底

- 従業員への熱中症予防教育の実施

- 緊急時対応マニュアルの整備

継続的な効果確保

導入した機器を継続的に効果的に活用するため、以下の点にご注意ください。

- 定期的なメンテナンスと点検

- 使用方法についての従業員教育

- 効果の測定と記録

- 必要に応じた追加対策の検討

最後に:安全な職場づくりへの取組み

高年齢労働者の皆さまが安心して働き続けられる環境づくりは、企業の社会的責任であり、同時に貴重な人材の確保と生産性向上にもつながる重要な投資です。

この補助金制度は、そうした取組みを強力にサポートする制度として設計されています。ぜひ積極的にご活用いただき、すべての従業員にとって安全で働きやすい職場環境の実現を目指していただければと思います。

熱中症対策は一過性の取組みではなく、継続的な安全管理の一環として位置づけることが重要です。この機会に、職場の安全衛生管理体制全体を見直し、さらなる向上を図っていただくことをお勧めいたします。

つばさ社会保険労務士事務所では、職場の安全衛生管理や高年齢労働者の雇用環境整備について、豊富な実務経験に基づいた総合的なコンサルティングを提供しております。

申請手続きでお困りの際や、より効果的な職場環境改善をお考えの際は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。

このコラムを書いている人

玉城 翼(たまき つばさ)

社会保険労務士/1級FP技能士/キャリアコンサルタント/宅地建物取引士

1982年沖縄県宜野湾市出身。大学時代より地域貢献に関心を持ち、卒業後は販売・イベント・不動産業務など多分野を経験。その後、労務管理やキャリア支援に従事し、実務を通じて社会保険労務士を志す。

2021年より総務部門を統括し、給与計算・労務管理・制度改定・電子申請導入など業務改善を推進。社労士試験に一発合格し、2025年「つばさ社会保険労務士事務所」設立。地域の中小企業を支えるパートナーとして活動中。

▶コラム: 私が社労士になった理由